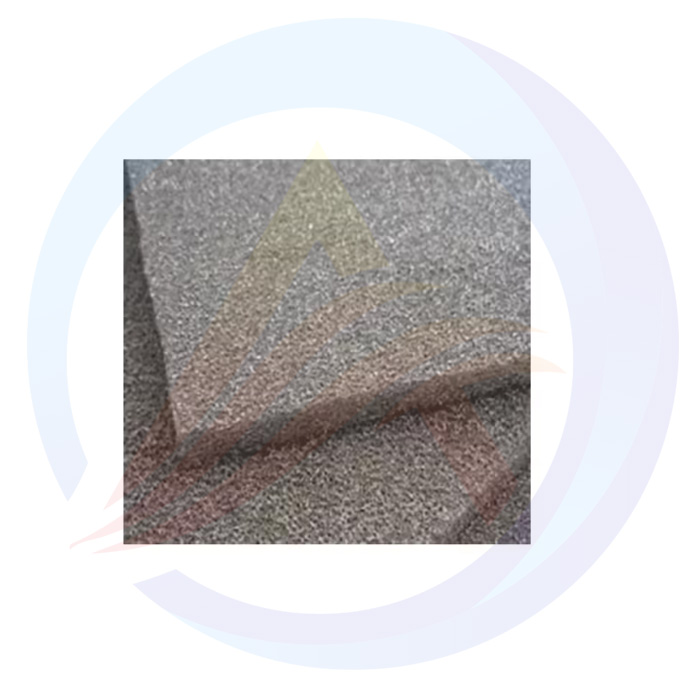

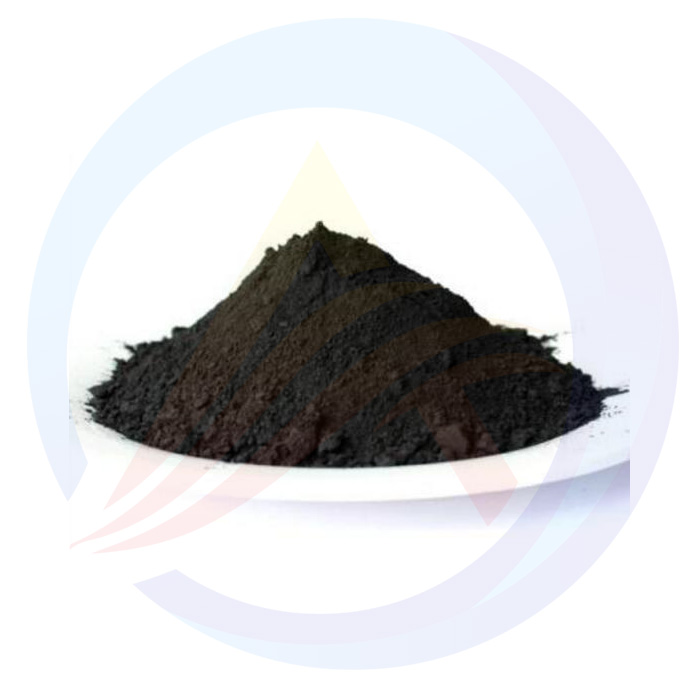

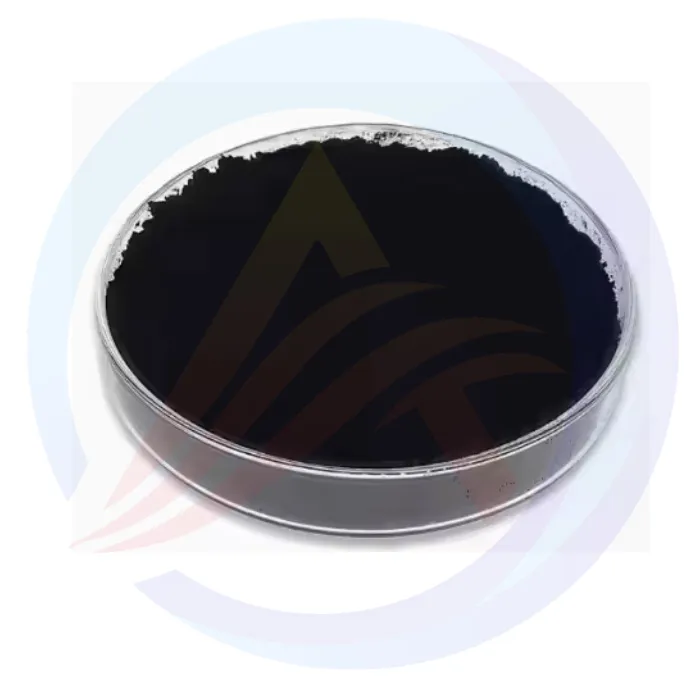

Lithiumkobaltoxidhat sich als zentrales Kathodenmaterial in der Lithium-Ionen-Batterietechnologie etabliert und spielt eine unverzichtbare Rolle in modernen Energiespeichersystemen. Mit der chemischen Formel LiCoO₂, einem Molekulargewicht von 97,87 und der CAS-Registrierungsnummer 12190-79-3 weist dieses schwarze, geruchlose Pulver eine bemerkenswerte thermische Stabilität und elektrochemische Leistung auf und eignet sich daher besonders für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik, in Elektrofahrzeugen und in Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab. Die hohe Energiedichte und die stabilen Lade- und Entladeeigenschaften des Materials haben seine Position in der Batterieindustrie gefestigt, obwohl seine potenziellen Gesundheits- und Umweltgefahren strenge Sicherheitsprotokolle während seines gesamten Lebenszyklus erfordern.

Die primäre Zusammensetzung vonLiCoO₂besteht aus Lithiumkobaltoxid mit einer Reinheit von über 95 %. Während das Material unter normalen Bedingungen chemisch stabil ist, bringt seine Feinstaubstruktur besondere Herausforderungen bei der Handhabung mit sich, darunter Staubexplosionsgefahr und potenzielle Gesundheitsrisiken bei längerer Einwirkung. Studien zur Arbeitssicherheit zeigen, dass LiCoO₂ allergische Hautreaktionen und eine Sensibilisierung der Atemwege verursachen kann, mit Symptomen, die von lokaler Reizung bis zu systemischeren Wirkungen reichen. Hautkontakt kann zu Erythem, Blasenbildung und Juckreiz führen, während Augenkontakt zu Bindehautreizung, Hornhautabschürfungen und Tränenfluss führen kann. Das Einatmen von Partikeln stellt einen bedeutenden Expositionspfad dar und kann Dyspnoe, Keuchen und andere Atemnotsyndrom verursachen. Besonders besorgniserregend ist die Einstufung des Materials als potenziell krebserregend, was strenge Expositionskontrollen in industriellen Umgebungen rechtfertigt.

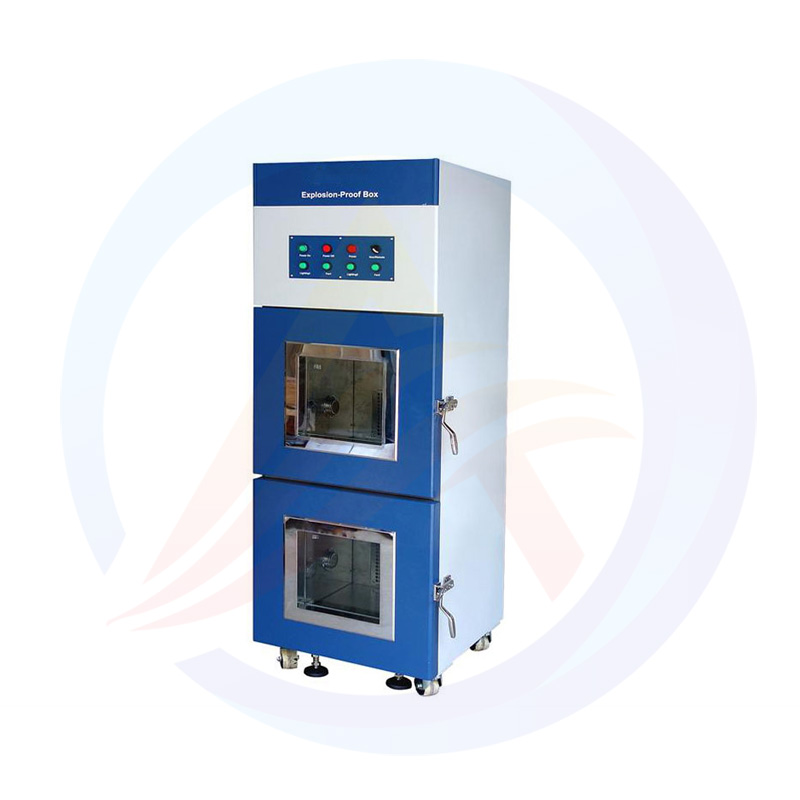

Technische Maßnahmen und persönliche Schutzausrüstung bilden die Grundlage für eine sichereLithiumkobaltoxid Handhabungspraktiken. In Verarbeitungsbereichen müssen wirksame lokale Absaugsysteme installiert werden, um die Konzentration in der Luft unter dem von der ACGIH festgelegten Grenzwert von 0,02 mg/m³ (als Kobalt) zu halten. Personal, das mit dem Material umgeht, benötigt umfassende persönliche Schutzausrüstung, darunter NIOSH-zugelassene Atemschutzgeräte mit Filtern für organische Dämpfe, chemikalienbeständige Handschuhe gemäß EN374-Standard und undurchlässige Ganzkörperkleidung. Der Augenschutz muss den Anforderungen von ANSI Z87.1 entsprechen. Bei Vorgängen, bei denen Partikel in der Luft entstehen, werden luftdichte Schutzbrillen empfohlen. Lagerprotokolle schreiben trockene, gut belüftete Umgebungen mit Temperaturkontrollen vor, um Druckaufbau in den Behältern zu vermeiden, während bei Transportverfahren sekundäre Eindämmungsmaßnahmen erforderlich sind, obwohl das Material gemäß den aktuellen Transportvorschriften als ungefährlich eingestuft ist.

Notfallmaßnahmen für lLithiumkobaltoxid Die Expositionsszenarien folgen etablierten Gefahrstoffprotokollen. Bei dermaler Kontamination ist das sofortige Ausziehen kontaminierter Kleidung und anschließendes, mindestens 15-minütiges, reichliches Spülen mit lauwarmem Wasser erforderlich. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass der Stoff nicht auf Schleimhäute übertragen wird. Bei Augenexposition ist kontinuierliches Spülen mit Notfall-Augenduschen erforderlich. Zur vollständigen Dekontamination sind die Augenlider hochzuziehen. Bei Inhalationsunfällen ist ein sofortiger Aufenthalt an der frischen Luft und die Gabe von zusätzlichem Sauerstoff erforderlich, falls Atemnot auftritt. Das gastrointestinale Expositionsmanagement konzentriert sich auf die orale Dekontamination ohne Erbrechen, da das Aspirationsrisiko den potenziellen Nutzen der Magenentleerung überwiegt. Medizinische Überwachungsprogramme sollten exponierte Arbeiter auf verzögerte Überempfindlichkeitsreaktionen und eine mögliche Kobaltanreicherung überwachen.

Umweltaspekte rund um lLithiumkobaltoxid Die Forschung ist weiterhin in vollem Gange, da es derzeit Datenlücken hinsichtlich Ökotoxizitätsprofilen und langfristigem Umweltverhalten gibt. Vorstudien deuten darauf hin, dass das Material in wässrigen Systemen schwer löslich ist, seine Persistenz in verschiedenen Umweltkompartimenten bedarf jedoch weiterer Untersuchungen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Entsorgung von Lithiumkobaltoxid variieren je nach Rechtsraum, verbieten aber allgemein die Freisetzung in kommunale Abwassersysteme oder natürliche Gewässer. Best Practices sprechen für spezialisierte Abfallbehandlungsanlagen, die eine Metallrückgewinnung ermöglichen und den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft für kritische Batteriematerialien entsprechen.

Die regulatorische Landschaft für Lithiumkobaltoxid entwickelt sich aufgrund des fortschreitenden toxikologischen Verständnisses und der Umweltbedenken kontinuierlich weiter. Die aktuellen Compliance-Anforderungen erstrecken sich auf mehrere Rechtsbereiche, darunter Arbeitsschutzvorschriften, Chemikalienkontrollgesetze und Abfallwirtschaftsrichtlinien. Hersteller und Endverbraucher müssen die Entwicklung von Klassifizierungssystemen aufmerksam verfolgen, insbesondere angesichts der fortschreitenden globalen Harmonisierung der Normen zur Gefahrenkommunikation. Die REACH-Verordnung der Europäischen Union und ähnliche Rahmenbedingungen in anderen Regionen betonen zunehmend die Notwendigkeit umfassender Risikobewertungen während des gesamten Lebenszyklus des Materials.

Zukünftige Forschungsschwerpunkte sollten die Entwicklung fortschrittlicher Charakterisierungstechniken zum besseren Verständnis von Expositionsbiomarkern und langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen priorisieren. Parallele materialwissenschaftliche Bemühungen zielen auf die Entwicklung kobaltreduzierter oder -freier Alternativen ab, die ihre Leistungsmerkmale beibehalten und gleichzeitig gesundheitliche und ökologische Bedenken mindern. Methoden der Lebenszyklusanalyse werden sich als entscheidend für die Bewertung der Nachhaltigkeitskompromisse zwischen konventionellem Lithiumkobaltoxid und neuen Kathodenchemikalien erweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lithiumkobaltoxid zwar ein Eckpfeiler der modernen Energiespeichertechnologie bleibt, seine sichere Nutzung jedoch einen multidisziplinären Ansatz erfordert, der Materialwissenschaft, Arbeitsschutz und Umweltschutz vereint. Kontinuierliche Fortschritte bei der Expositionsüberwachung in Verbindung mit der strikten Einhaltung von Sicherheitsprotokollen können Risiken wirksam minimieren und gleichzeitig den anhaltenden Beitrag des Materials zur globalen Elektrifizierung ermöglichen. Der Übergang zu nachhaltigen Energiesystemen erfordert eine ausgewogene Abwägung der technischen Vorteile von LiCoO₂ gegenüber seinem Gefahrenprofil. Forschung und Innovation spielen dabei eine entscheidende Rolle bei der Optimierung dieses kritischen Gleichgewichts.